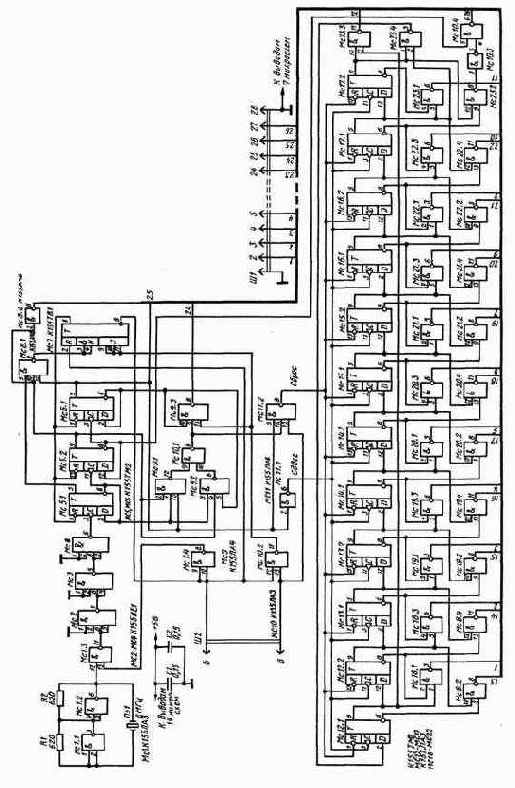

Структурная схема цветового синтезатора

Обозначим периоды импульсов на выходах триггеров как Т, Т/2 и Т/4. Распределитель импульсов 10 поочередно подключает каждый элемент 1.1 ... 22.1 для опроса на время 2Т. Для этого на него с выхода делителя Г подаются сигналы сдвига. По окончании опроса 22-го канала формируется импульс сброса.

На контакты герконов каналов К1 — К22 подаются импульсы Т/2. Все каналы работают идентично, поэтому для примера рассмотрим работу первого канала. На вход трехвходового элемента «И» 1.1 подается сигнал логической «1» с первого выхода распределителя. Когда клавиша нажата, на выходе элемента будет импульс длительностью Т/2, когда отжата — Т. Сигнал с выхода элемента 1.1 через элемент «ИЛИ» 13 подается на магнитофон и записывается на ленту.

При записи на первый вход элемента «И» 1.3 подается запрещающий потенциал (логический «О»). Это необходимо для того, чтобы сигнал с выхода элемента 1.1 не изменил состояния RS-трпг-гера 1.4 при отжатой клавише геркона К1.

При перебросе триггера на стыковочный модуль 1.5 подается сигнал разрешения — логическая «I». В результате происходит разряд конденсатора 1С1 со скоростью, обусловленной положением движка резистора 1R2. Это изменяющееся во времени напряжение подается на вход компаратора 1.7. На другой его вход поступает пилообразное напряжение с генератора 1.6, синхронизированное с сетью с помощью блока синхронизации БС. Когда пилообразное напряжение на входе компаратора превысит напряжение разряда конденсатора, компаратор изменит свое состояние и через усилитель включит тиристор 1Д2, в анодную цепь которого включена лампа Л1.

Таким образом меняется момент включения тиристора относительно фазы сети, ток, протекающий через лампу, увеличивается, лампа разгорается.

Когда клавиша отжата, конденсатор 1С1 заряжается со скоростью, обусловленной положением движка резистора 1R1, лампа начинает гаснуть.

Скорость разгорания и погасания лампы можно менять от 0,3 до 6 с.

Импульс сброса формируется логическим элементом «И» 11. На него приходят импульс от распределителя длительностью 2Т и импульс длительностью Т/2.

Все выходы элементов 1.1 ... 22.1 соединены со входом элемента «ИЛИ» 13. Кроме того, на него поступает импульс сброса. Полный сигнал подается на усилитель записи магнитофона.

При воспроизведении переключатель В 1.1 разомкнут, В1.2 соединяет выход формирователя импульсов, считываемых с магнитной ленты, со входом К триггера 2 и селекторами 7 и 8. Импульс, поступающий на триггер, вызывает появление на его прямом выходе логического «0», который через элементы 5 и 4 разрешает прохождение счетных импульсов на делитель.

При достижении триггерами делителя на 8 кода 111 на выходе элемента 9 возникает импульс, поступающий на вход J и перебрасывающий триггер 2 таким образом, что на его прямом выходе появится логическая «1».

Если счетчик будет считать до 8, то импульсы на входы J и К триггера 2 будут приходить одновременно со счетчика и с ленты, что может вызвать неустойчивый режим работы.

На выходе элемента 5 будет логический «0», запрещающий дальнейшее прохождение импульсов с генератора. В то же время логический «0» с инверсного выхода триггера устанавливает триггеры делителя на 8 в исходное состояние (000).

Сдвиг распределителя импульсов происходит так же, как и при записи.

Таким образом, генератор с делителем по команде сигнала, записанного на магнитной ленте, вырабатывают однократную последовательность импульсов, которая управляет работой селекторов, выделяющих импульсы сброса и- включения канала. Селектор включения канала работает в первую половину такта 2Т, селектор сброса — во вторую. Сбои распределителя при первом включении магнитофона, помехах и т. д. возможны только в течение одного цикла, а так как длительность цикла (около 23 мс) гораздо меньше инерционности лампы, они будут незаметны для глаза.

Переключатель В1.3 соединяется с выходом селектора включения каналов; на третьи входы трехвходовых элементов 1 каждого канала подаются сигналы включения, однако включится только тот канал, который открыт распределителем.

Переключатель В1.4 закрывает элементы 2 и открывает — 3. Сигнал включения с выхода элемента 1 через открытый элемент 3 перебрасывает триггер 4 избранного канала (клавиша которого была нажата). Триггер же включает лампу своего канала — аналогично режиму записи.

Сброс триггера 4 осуществляется импульсом предыдущего канала распределителя. Таким образом, триггер 4 открыт 22 мс.

Поскольку во время воспроизведения исполнитель может дополнительно включать каналы и менять скорость разгорания и погасания ламп, возможности цветового синтезатора расширяются.

Время цикла можно увеличить до 100 мс без заметного мигания ламп (инерционность мощных ламп колеблется от 0,15 до 0,25 с).

Принципиальные схемы отдельных узлов синтезатора показаны на рис. 2 — 7. На рис. 2 приведена схема блока кодирования и декодирования импульсов (без инвертора 12 и логического элемента «ИЛИ» 13).

Генератор 1 собран на микросхемах Mcl.l, Mel.2 и кварцевом резонаторе Пэ1. Элементы 4 и 5 выполнены на микросхемах Мс1.3 и Мс1.4 соответственно.

Делитель на 1000 состоит из трех микросхем Мс2 — Мс4, каждая из которых делит на 10. Делитель на 8 выполнен на триггерах Мс5.1, Мс5.2 и Мсб.1.

Распределитель представляет собой счетчик, работающий в коде Джонсона. Он требует большего числа триггеров, чем счетчик, работающий в двоичном коде, зато дешифратор получается значительно проще (микросхемы Мс18 — Мс23).

Номера проводов (1 — 22) с выхода дешифратора соответствуют номеру канала распределителя, причем информационным сигналом является логический «0». 23-й выход распределителя поступает на микросхему Мс10.З и далее на Me 10.4, которые формируют сигнал сброса.

Селекторы включают в себя устройство формирования импульсов опроса Мс.9.1, Мс9.2, Мс10.1, селектор включения канала Мс19.3 и селектор сброса Mel 1.2.

На рис. 3 показана принципиальная схема логической части одиннадцати каналов управления световым потоком. Элементы, указанные на структурной схеме (см.

рис. 1), соответствуют следующим элементам первого канала (остальные аналогичны) на принципиальной схеме: 1.1 — Мс4.1. 1.2 — Мс5.1, 1.3 — Мсб.1, 1.4 — Мс6.2, Мсб.З, Мсб.4. Микросхема Mcl.l выполняет функцию ин вертора распределителя импульсов, так как для управления необходим сигнал логической «1» на избранном канале, а на выходе дешифратора сигналом разрешения является логический «0». Инвертором 12 блока кодирования и декодирования импульсов служит микросхема МсЗ.2.

Сигналы первых восьми каналов с трехвходо-вых элементов «И» {Met, Mc2) подаются на микросхему Мс17, сигналы остальных трех — на Мс21.3 и после необходимого согласования с помощью Мс18.4 и Мс24.1 суммируются микросхемой Мс24.2. Сигнал с её выхода инвертируется микросхемой Мс24.3 и поступает на один вход микросхемы Ме.24.4. На её второй вход приходит сигнал сброса.

Схема блока синхронизации показана на рис. 4. Напряжение с обмотки трансформатора Tpl выпрямляется диодами Д1 — Д4, ограничивается по амплитуде стабилитроном Д5 и поступает на вход нуль — органа, выполненного на микросхеме Мс1. На её выводе 5 выделяется отрицательное напряжение около — 3 В. В момент перехода напряжения сети через нуль на выводе 5 возникает положительный импульс, открывающий транзистор 77. С его коллектора импульс поступает на микросхему Мс2, которая формирует положительный синхроимпульс длительностью 0,1 мс (длительность зависит от параметров диода Д6).

Генератор пилообразного напряжения выполнен на микросхеме Mel (рис. 5). На начальном участке заряд конденсатора С1 можно считать линейно нарастающим. В момент прихода синхроимпульса конденсатор С1 разряжается через микросхему и резистор R1. Затем процесс повторяется.

Пилообразное напряжение, синхронизированное сетью, подается на вывод 9 микросхемы Мс2 (компаратора).

Номиналы деталей подобраны так, что конденсатор С1 за время 10 мс (частота 100 Гц) заряжается до напряжения около 1,5 В.

Стыковочный модуль (рис. 6) представляет собой транзисторный аналог размыкающего и замыкающего контактов. В исходном состоянии его транзисторы 77 и Т2 закрыты, а когда на вход приходит логическая «1», они открываются.

Компаратор (1.7 на рис. 1) выполнен на микросхеме К.1УТ402Б. На ее вывод 9 подается пилообразное напряжение, на вывод 10 — напряжение со стыковочного модуля. Как только напряжение на выводе 10 станет ниже, чем на выводе 9, на выходе появится импульс отрицательной полярности поступающий на усилитель мощности.

Усилитель мощности (его схема не имеет особенностей и потому не приводится) выполнен на транзисторе. Когда на выходе компаратора появится отрицательный импульс, транзистор открывается. В коллекторной цепи транзистора включен импульсный трансформатор, вторичная обмотка которого включена между управляющим электродом и катодом тиристора. Применение импульсного трансформатора позволяет полностью устранить электрическую связь силовой части с устройством управления. Тиристор, нагрузкой которого служит лампа, включается от первого импульса.

Для питания ламп служит выпрямленное пульсирующее напряжение, получаемое с помощью выпрямителя блока питания (рис. 7), что позволяет использовать один тиристор в канале. Принцип регулирования степени накала ламп поясняется рис. 8. (Uc — напряжение на конденсаторе; заштрихованные участки синусоиды — моменты протекания тока через лампу).