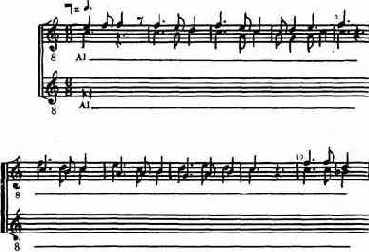

Перотин (XII в.). Органум «Аллилуйя» («Nativitas»)

21

22

23

Приводимая Аллилуйя — добавление к стиху антифона «Nativitas» — представляет собой характерный образец органума композиторской школы Нотр-Дам. Этот парижский собор стал центром развития музыки около середины XII века, когда пьесы подобного рода начал сочинять такой выдающийся композитор как Леонин. Благодаря его последователю Перотину, школа Нотр-Дам получила доминирующее положение, которое сохраняла в продолжение всего XIII века. Достижения этой школы сконцентрированы в «Magnus liber organi» («Великая книга органумов»). Перотин, начавший свою деятельность в парижском соборе предположительно в 1183 году, обогатил его репертуар множеством кондуктов и органумов для 2-х, 3-х и 4-х голосов.

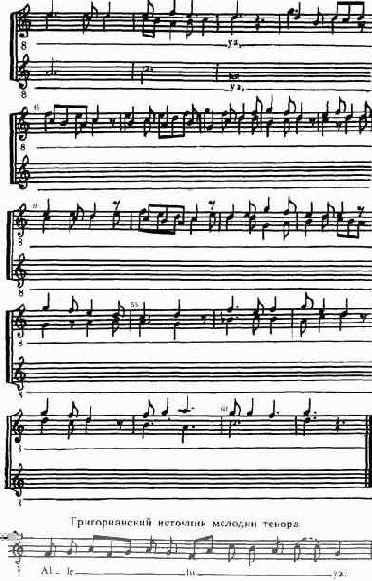

Данный образец обладает чертами как органума (отсутствие метра), так и дисканта (метричность), поскольку он начинается без метра, но позже (т. 33) приобретает метрический характер. В начальной части два верхних голоса выдержаны в третьем ритмическом модусе (дактиль), тогда как тенор лишен метра; затем же, в дискантовой части, модальный ритм распространяется на все три партии (о ритмических модусах см. комментарий к образцу 4).

Приводимый раздел обрамляет стихи антифона. В литургии органум «Аллилуйя» пелся солистами, затем хор исполнял каноническую григорианскую Аллилуйю, которая служила теноровой партией органума (она приводится в конце данного образца). После этого следовал стих, исполняемый солистами в складе трехголосного органума, родственном Аллилуйе, и хоровое исполнение другого одноголосного григорианского напева; в заключение органум «Аллилуйя» повторялся солистами.

В данном образце представлены основные черты техники школы Нотр-Дам. Два верхних голоса одинаковы по тесситуре и часто перекрещиваются; в них встречаются фразы различной протяженности. Примечательно, что временами они намечают трезвучия (см. верхний голос в т. 26 и средний в т. 39), иногда же движутся параллельными квинтами (тт. 4, 8, 15) и квартами (тт. 2, 23, 30, 51). Вразрез с принципами, установленными теоретиками того периода, данный органум начинается не с консонанса: верхние голоса образуют нечто вроде аподжиатуры (задержания) по отношению к тенору. Возможно, при исполнении этот диссонанс избегался посредством легкого запаздывания тенорового голоса при его вступлении. Интересно отметить, что все органумы и кондукты школы Нотр-Дам нотировались в виде партитуры — практика, которая была оставлена около 1225 года и восстановилась лишь в конце XVI столетия.

Источник: Montpellier, Faculté de Médecine, H 196, fol. 145, 146. Факсимиле: Y. Rokseth. Polyphonies du XIIIe siècle, vol I. Paris, 1935. Слегка отличающиеся версии данного органума можно найти в указ. кн. Y. R o k s e t h, vol. H, p. 16, и в «Die drei-und vierstimmigen Notre-Dame-Organa» (Publikationen älterer Musik, Jg. 11. Ред. Генрих Гусман.). Leipzig, S. 86.

24