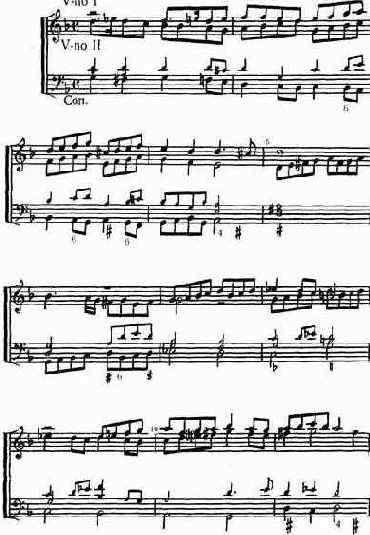

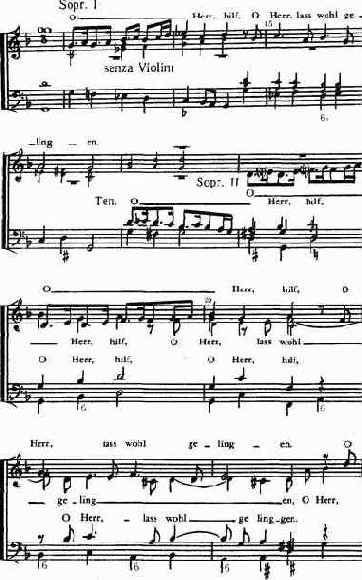

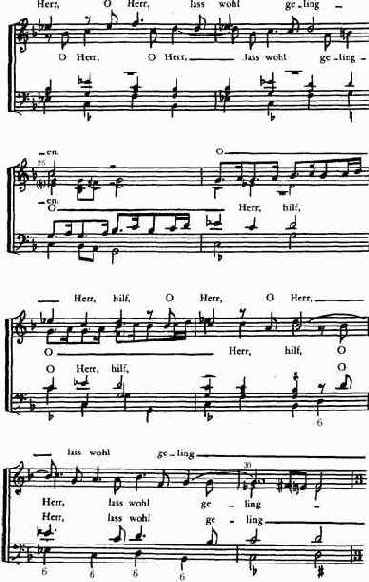

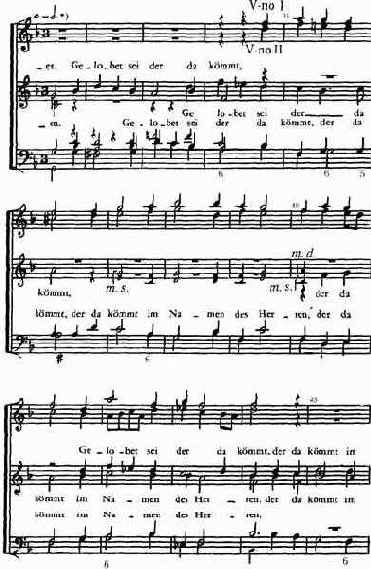

Генрих Шютц (1585—1672). Духовная кантата (концерт) «О Herr, hilf»

119

120

121

*) Длительности сокращены вчетверо.

122

123

124

125

Одновременно с поисками флорентийских композиторов в области монодии с аккомпанементом, приведшими к появлению оперы, композиторы, работавшие при соборе св. Марка в Венеции, сосредоточились на проблеме сочетания голосов и инструментов, нередко сочиняя грандиозные произведения для нескольких полных хоров в так называемом многохорном стиле. Немец Генрих Шютц, родившийся столетием ранее Иоганна Себастьяна Баха, сделался учеником последнего и величайшего из венецианских мастеров, Джованни Габриели. Шютц перенес этот новый стиль на немецкую почву, основав композиторскую школу, в которой монодический стиль и сочетание вокальных и инструментальных хоров дали начало развитию протестанской церковной музыки, достигшей своей вершины столетием позже в творчестве И. С. Баха.

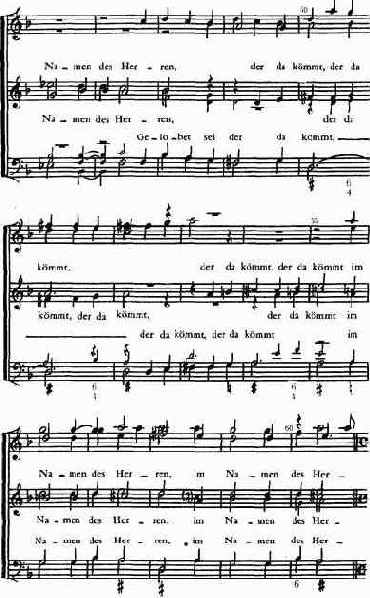

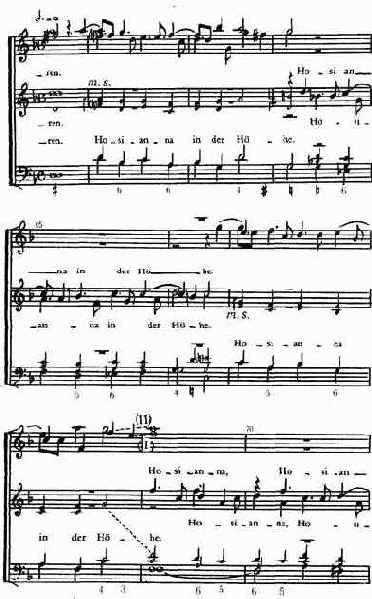

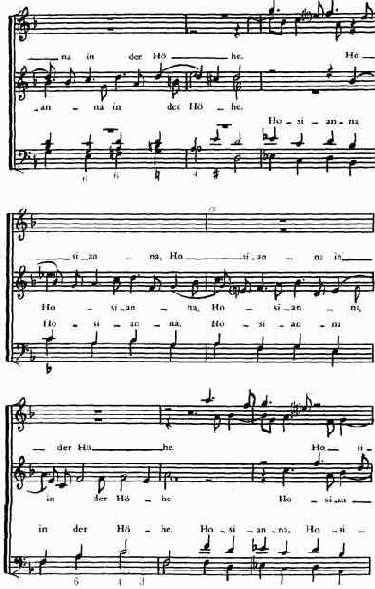

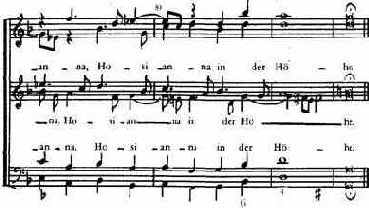

Приводимое сочинение композитор назвал концертом. В данном случае это наименование означает не что иное, как ансамблевую пьесу (concerto — совместное исполнение) для голосов и инструментов; это значение сохранялось, наряду с новым, более близким нам смыслом названия «концерт», вплоть до начала XVIII века. Настоящий образец обнаруживает в изложении скрипичных партий зарождение специфически инструментального стиля, однако столь же очевидна трактовка скрипичных и вокальных партий как взаимозаменяемых и равноценных (см. т. 67 и далее), что предвещает характерный для барокко «инструментальный» стиль вокального письма. Примечательной чертой нового стиля является также соединение полифонической фактуры с отчетливым гармоническим сопровождением, порученным континуо. Важным элементом в становлении стиля барокко послужила прочная ритмическая организация, внесенная в музыку Шютцем и его современниками, в противоположность почти пол-

126

ному отсутствию метрической определенности в ранних образцах аккомпанированной монодии. Существенная черта стиля — ритмическая формула кадансов в трехдольном метре (см. тт. 38— 39, 42—43, 46—47, 56—57, 59—60), где в двух трехчетвертных тактах акценты расставлены таким образом, что превращают их в один такт на три вторых. Такая формула каданса в трехдольном метре наблюдается на протяжении всей эпохи барокко.*) Широкое использование мелодических и гармонических секвенций, особенно в заключительном разделе, указывает на один из важнейших приемов развития в музыке этого периода.

Источник: Heinrich Schütz. Symphonarium sacrarum tertia pars. Dresden, 1650. Современное издание: Heinrich Schütz, Sämtliche Werke, Bd. 10. Leipzig 1891, S. 54.