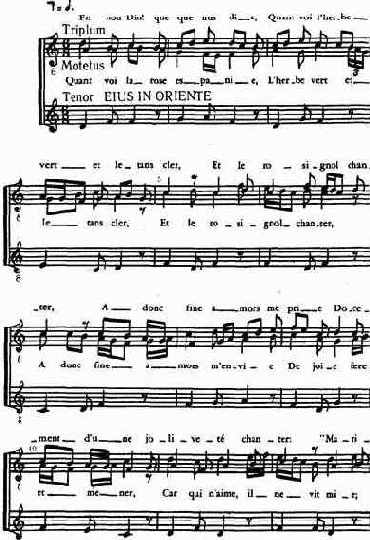

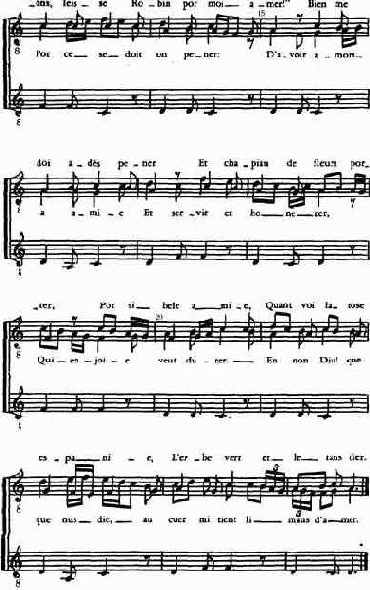

Школа Нотр-Дам (XIII в.). Мотет

25

26

T r i p l u m:

Правда то, что говорят нам,

Когда травы зеленеют, ясно небо,

Слышен соловей.

Тогда нежная моя любовь просит сладко

Спеть о красивой сказке любви:

«Марион, пусть Робен станет моим любимым!»

Да, я буду наслаждаться

И цветочным венком украшусь,

Ибо сладок мой любимый,

Когда видишь роз цветенье,

Зелень трав и ясность неба.

М о t e t u s:

Когда видишь роз цветенье,

Зелень трав и ясность неба,

Слышишь соловья,

Тогда нежная моя любовь просит

Радоваться с ней и играть.

Тот, кто любит, и живет и не живет,

Ибо жизнь его — в одном:

Лелеять любовь к любимой,

Служить и вечно поклоняться ей,

И пребывать в вечной радости.

Правда то, что говорят нам,

Сердце мое полнится заботами любви.

Мотет был важнейшей из музыкальных форм, практиковавшихся композиторской школой при парижском соборе Нотр-Дам в XII и XIII столетиях. В отличие от органума того же времени, ритм мотета строго организован посредством применения ритмических модусов. Сочиняя мотет, композитор XIII века использовал в качестве теноровой партии (нижнего голоса) фрагмент какого-либо мелизматического пассажа григорианского напева, предварительно организуя его в соответствии с избранным ритмическим модусом. Григорианский источник указывался в рукописи приведением нескольких начальных слов оригинального текста (incipit).

Слова, которыми помечен тенор в приводимом мотете, указывают, что его источником послужила часть стиха Аллилуйи, помещенной в нашем собрании (образец 2), которая начинается словами «Eius in Oriente».*) Сама теноровая партия лишена текста и, по-видимому, исполнялась инструментально. Второй голос, наделенный текстом и потому называвшийся «мотетус» (букв. — «имеющий слова», — выражение, давшее название всей форме) или «дуплум» («второй голос»), сочинялся композитором во вторую очередь и пристраивался к тенору таким образом, чтобы в акцентируемых моментах образовывать с ним консо-

*) Композитор использовал два фрагмента этой мелизматической Аллилуйи, повторив каждый из них — первый как основу первой половины сочинения, второй как основу другой его половины.

27

нансы (унисоны, кварты, квинты, октавы). Между акцентируе мыми моментами допускались любые интервалы, вплоть до самых диссонирующих. В наиболее распространенных случаях третий голос (триплум) присоединялся к теноровой партии на основе тех же принципов; столкновения, которые при этом могли возникнуть между ним и мотетусом, не принимались во внимание.

Первоначально в качестве текста верхних голосов использовались латинские тропы тенорового напева, однако постепенно все связи между оригинальным текстом цитируемого напева и чувствами, выражаемыми верхними голосами, были утрачены. На высшей стадии развития мотета, как правило, использовались французские и провансальские тексты, часто всецело светские по своей природе. Эта тенденция к секуляризации достигла вершины, когда в качестве теноровой партии стали использоваться светские мелодии (таким образом была использована мелодия образца 4).

В предлагаемом мотете конца XIII века тексты любовного содержания; начальная фраза триплума, повторенная в конце мотетусом, воспроизводит рефрен одной из песен труверов. Подобный обмен музыкальным материалом между двумя верхними голосами (ср. тт. 1—4 и 21—24) — весьма характерная черта того времени. С другой стороны, применение канона в унисон в верхних голосах (тт. 5—8) представляет собой исключение и указывает на зарождение позднейшей контрапунктической техники.

Источник: Montpellier, Faculté de Médecine, H 196, fol. 145, 146. Факсимиле: Y. R o k s e t h. Polyphonies du XIIIe siècle, vol.I. Другие транскрипции этого мотета см.: Y. Rokseth, ор. cit., vol. II, p. 205; J. Wolf. Handbuch der Notationskunde, Bd. I. Leipzig, 1913, S. 240.